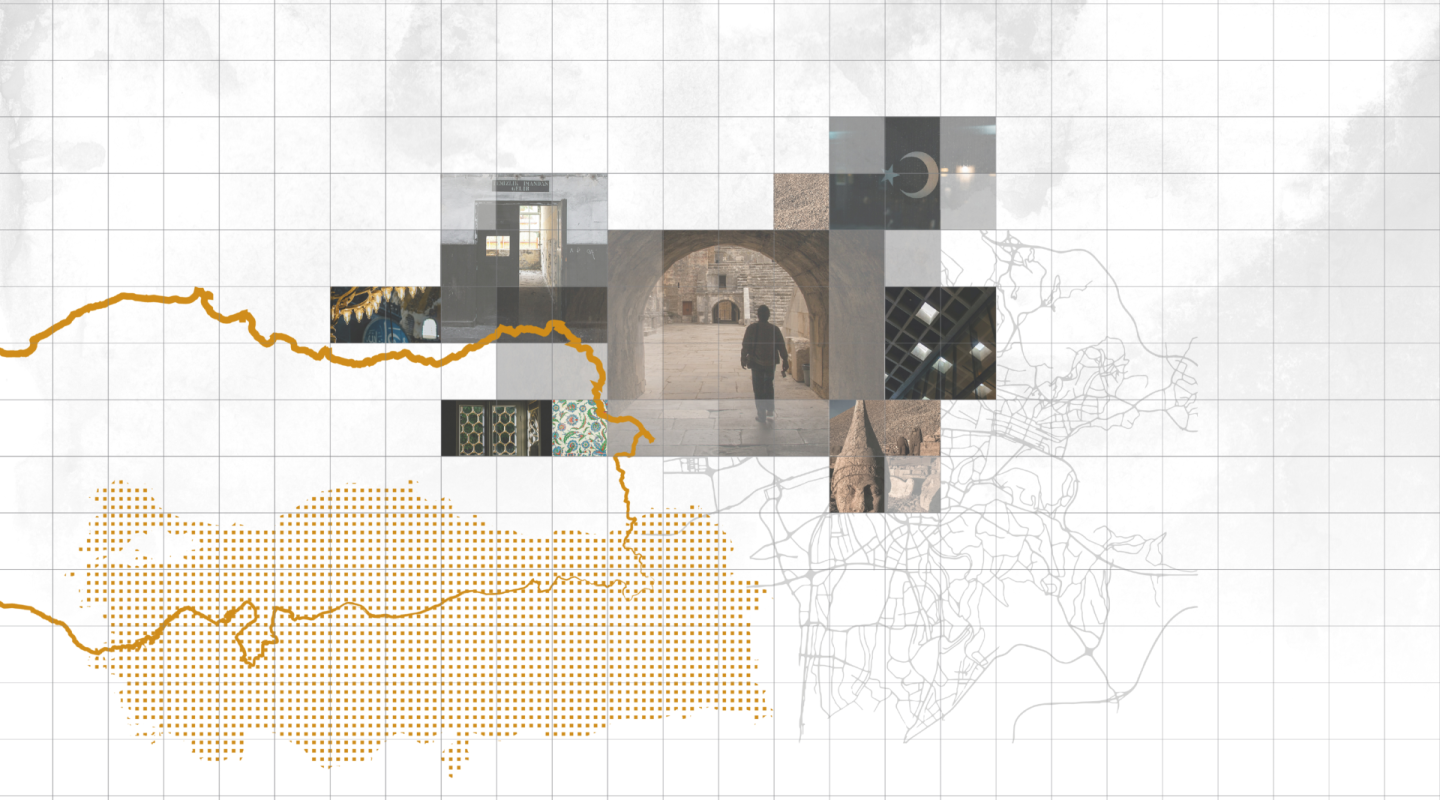

Türkiye

Capitale — Ankara

Introduction

Population du pays

84 979 913

i

2022

/ Banque mondiale(en anglais)

Nature du régime

République présidentielle

Indice de développement humain

Taux d'homicide (pour 100 000 habitant.es)

2,67

i

2022

/ ONUDC, Homicide volontaire